EROTIQUE

Femmes de lettre

On ne les appelait pas les trois Grâces mais elles le méritaient : Madame de Lafayette, Ninon de Lenclos et Madame de Sévigné.

Ninon de Lenclos : 1616-1705, Madame de Sévigné : 1626-1696, Madame de Lafayette :1634-1693.

Méditons un instant sur ces dates : Ninon de Lenclos est née en 1616. Dix ans avant madame de Sévigné. Lorsque celle-ci aura quinze ans Ninon en aura 25. Madame de Lafayette, née en 1634 atteindra ses quinze ans pendant que la Sévigné en aura 24 et Ninon 33. Quels discours peuvent tenir trois femmes de 15, 25 et 33 ans.

On sait peu de choses sur les relations amoureuses de nos femmes de lettres. Les livres, les courriers nous informent sur leurs relations sociales, sur les évènements historiques et, à mots couverts sur leurs amours. La plus célèbre, Ninon de Lenclos, nous révèle peu de choses sur sa vie amoureuse. Il faut lire ses mémorialistes pour deviner une petite partie de sa vie amoureuse.

« Quand un courtisan avait un fils à dégourdir, il l'envoyait à son école. L'éducation qu'elle donnait était si excellente qu'on faisait bien la différence des jeunes gens qu'elle avait dressés. Elle leur apprenait la manière jolie de faire l'amour".[1]

Madame de Lafayette mariée fort tard à un mari âgé ne semble pas avoir eu d’amants. Quant à madame de Sévigné les frasques de son mari semblent l’avoir dégoûtée de la fréquentation des hommes. On sait que madame de Lafayette et Madame de Sévigné étaient cousines et se fréquentèrent toute leur vie : « Parfois, elle rencontrait dans cette maison, une jeune femme juvénile et gracieuse dont l’esprit primesautier l’attirait invinciblement, madame de Sévigné. Elle la savait malheureuse en ménage, masquant sous des sourires sa douleur d’épouse bafouée. En reçu-t-elle des confidences ? Il semble que sa fréquentation lui ait, pour la première fois, inspiré quelque méfiance de l’amour, la crainte de ce sentiment qui bouleversait les âmes et noyait de larmes les yeux. » [2]

Des recherches récentes en un lieu insoupçonnable nous révèlent une face bien cachée des amours de ces trois femmes. C’est chez le notaire de la famille du jardinier de madame de Sévigné que nous avons retrouvé des lettres et des fragments de récits fort instructifs. Pour ne pas fatiguer le lecteur par un français précieux comme on le pratiquait au XVIIème siècle nous en avons traduit les morceaux les plus sibyllins et avons complétés quelques bas de page mangés par les moisissures.

________________________________________________________________________________

Ninon de Lenclos à Marie de Rabutin-Chantal le 4 mai 1652

Ma belle enfant,

Vous savez comme la solitude me pèse, et ces jours-ci je suis désespérément seule. Accepteriez-vous de me tenir compagnie quelques jours ? Je vous invite rue des Tournelles que vous connaissez déjà. Ma voiture viendra vous chercher.

Ninon de Lenclos

_________________________________________________________________

Marie de Rabutin-Chantal à Ninon de Lenclos, même date

Ma tendre amie,

Je suis toute à vous, aussi longtemps que vous voudrez bien souffrir ma présence. Je fais préparer la malle de mes effets et j’attends votre voiture. Je pense qu’il est inutile que je prenne avec moi, Amélie, ma femme de chambre. La vôtre saura j’en suis sur s’occuper de ma toilette comme elle le fait pour vous.

Marie-Chantal

________________________________________________________________

Lettre de Marie de Rabutin-Chantal à Ninon de Lenclos, le 10 juin 1652

Ma merveilleuse amie,

Comment vous remercier des délicieux moments que nous avons passés ensemble. Mes yeux en sont encore tout éblouis et mes sens chavirés. Je n’oublierai jamais la douceur de vos lèvres et le parfum de votre bouche. Vous m’avez fait découvrir des plaisirs insoupçonnés et mis le trouble dans mon âme. Mon confesseur, ce matin a semblé s’en être alarmé lors de la confession que je me suis crue en devoir de lui faire. Voulant mettre mon âme en paix, je lui ai tout dit et sa respiration s’est trouvée bien troublée au point qu’il m’a fait répéter toutes les mignardises que nous avons échangées. Il m’a absout sans difficulté et m’a instamment demandé de ne confesser nos égarements qu’à lui. Trouvez-vous que je doive continuer à tout lui confesser ?

Je vous en remercie du fond du cœur de votre douce amitié.

Marie

________________________________________________________________________________

Ninon de Lenclos à Marie de Rabutin-Chantal le 12 juin 1652

Ma bonne amie,

Votre dernière lettre m’a remplie d’effroi et je vous en ai quelques temps voulu de votre légèreté. Mais le mal était fait et nous n’y pouvons rien changer. A la réflexion, votre confesseur me semble avoir les qualités propres à rassurer votre âme et conforter votre passion. N’en changez pas. Vous avez évité le pire, ne courez pas le risque de vous confesse à moins indulgent que lui.

_________________________________________________________________

Marie de Rabutin-Chantal à Ninon de Lenclos le 10 juillet 1652

Ma très chère amie

Savez-vous quoi ?

J’envoyais quérir ce matin Pitois, mon jardinier que vous connaissez et dont les talents font que nos jardins excitent la jalousie de tous nos voisins.

- Dites –moi Pitois avez –vous des courgettes dans le potager ? Je souhaiterais en utiliser quelques unes pour me faire un masque propre à effacer les rides.

- Mais madame, sauf votre respect, c’est le concombre qui peut servir de masque, Amélie m’on épouse m’en a encore réclamé ce matin.

- Et bien Pitois, trouvez-moi du concombre alors.

- A la réflexion, vos rides étant si légères que la courgette fera certainement l’affaire, si vous me le permettez.

- Dites-moi, Pitois, vous moquez-vous ? Il y a un instant vous me vantez le concombre et maintenant vous me ramenez sans explication à ma demande première, la courgette.

- Et bien madame, il ne reste plus que de tous petits concombre dont la taille ne saurait vous satisfaire, par contre nous avons ce matin de la belle courgette, lisse et tendre qui, me semble t-il devrait parfaitement remplir le rôle que vous lui destinez.

- Que voulez-vous dire par là Pitois : « remplir le rôle que vous lui destinez » ?

- Madame , ne vous méprenez pas, je pensais au diamètre qui pourrait être insuffisant à couvrir vos yeux.

- Et bien va donc me chercher ces courgettes et rapporte-les moi sans commentaire impertinent.

Ce coquin est revenu une heure après, me présenter le résultat de sa cueillette , tenant devant lui quelques courgettes de belle taille..

- Voici madame les plus belles courgettes que j’ai pu trouver.

- Mais qu’est ceci Pitois ? que vois-je parmi les courgettes vertes que je connais ? Vous avez de la courgette rose maintenant au potager ?

- En effet madame et sa saveur est incomparable.

J’ai suivi son conseil car vous savez la confiance que j’ai en lui. Et bien sa courgette rose est en tout point délectable. Et mes rides ont disparu dans l’instant.

Que pensez-vous de ce traitement chère et tendre amie.

Marie

_________________________________________________________________

Ninon de Lenclos à Marie de Rabutin-Chantal le 15 juillet 1652

Mon innocente Marie,

Vous avez avec Pitois un Jardinier qui vous laboure le jardin avec tant de bonheur qu’il me semble digne des plus grandes faveurs et je vous envie. Je ne saurais trop vous recommander de cacher ces nouveaux soins de beauté à votre confesseur qui pourrait vous proposer une alternative propre à vous lancer dans des comparaisons qui pourraient être en faveur des serviteurs de Dieu. Vous perdriez alors presque certainement un jardinier qui irait chez madame de La Trousse, votre tante qui serait trop heureuse de lui trouver un jardin à faire fleurir.

________________________________________________________________

Marie de Rabutin-Chantal à Ninon de Lenclos le 1er août 1652

Ma chère Ninon

Je dois vous faire part sans tarder d’une rencontre faite hier à Versailles ou je m’étais rendue afin de solliciter un regard bienveillant de notre bien aimé roi. Alors que je cherchais la suite royale j’ai rencontré une jeune personne parfaitement inconnue qui me demanda son chemin. La pauvre enfant était perdue dans ces couloirs sombres et puants. Je l’ai prise par la main et je l’ai aidée à trouver son chemin. C’est une jeune fille absolument charmante dont vous connaissez certainement les parents. Il s’agit de Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, fille de Marc Pioche écuyer du roi. Je suis sûre que vous connaissez au moins sa maman.

Je l’ai invitée à partager une collation à l’hôtel de Coulanges lundi prochain. Pourrez-vous être des nôtres ?

Je vous embrasse mille fois

Marie

__________________________________________________________________________

Ninon de Lenclos à Marie de Rabutin-Chantal le 3 août 1652

Marie adorée,

Votre proposition m’a trouvée dans un état de parfaite obéissance à une invitation aussi tentante. Je ne connais pas encore cette jeune Pioche et je me réjouis d’en faire connaissance.

Avez-vous pensé à inviter votre cousin, ce cher Roger de Rabutin votre cousin qui nous prive depuis trop longtemps de sa présence et des ses charmantes facéties ?

Je compte sur votre capacité à le convaincre de se joindre à nous et vous embrasse bien tendrement en attendant ce jour.

C’est la dernière lettre que nous ayons trouvée dans les archives du Notaire.

Hippolyte Chlorate

[1] Mémoires du comte Gaspard de Chavagnac (1638-1669).

[2] Préface de la Princesse de Clèves par Emile Magne Editons Garnier 1961

_________________________________________________________________

Voyage édifiant

Cette histoire s’est passée il y a longtemps. Les protagonistes ont certainement tous disparus et j’en ai été le héro principal à mon corps défendant. C’est une aventure dont le souvenir égaie ma vieillesse égrotante. Cela s’est passé dans les années 50, j’avais dans les 15 ans. J’avais un oncle et une tante qui habitaient Fréjus sur une côte d’azur qui s’éveillait seulement aux méfaits du tourisme. Je ne sais si mes parents m’avaient envoyé chez cet oncle pour se débarrasser de moi pendant les vacances ou pour me faire plaisir, peut-être les deux. Toujours est-il qu’on me mit dans le train de Rouen vers Paris après m’avoir expliqué comment rejoindre la gare de Lyon d’où partent les trains vers l’Italie. A cette époque on voyageait léger. Ma petite valise ne contenait qu’un peu de linge de corps, peut-être un pull et une trousse de toilette. Mes sandales étaient prévues pour durer toutes les vacances car je n’en avais pas de rechange. Pour survivre j’avais deux casse-croûtes au fromage et pâté avec une gourde d’eau et 2 pêches. Il faut savoir qu’à cette époque les voyages en train étaient la manière la plus courante de voyager pour les familles comme la mienne : à l’époque la voiture automobile faisait partie des rêves inaccessibles pour une famille avec un petit salaire du père et une mère au foyer embarrassée de 3 marmots. J’avais pris le train à maintes reprises : pendant la guerre sous les bombes des avions allemands, après la guerre pour revenir à Rouen et entre Rouen et Dieppe pour le voyage scolaire de fin d’année. Je partis donc sans appréhension particulière, seulement curieux de nouveaux paysages et de découvertes quel qu’en soit le domaine. Sur ce plan là je ne fus pas déçu. Il ne se passa rien d’extraordinaire entre Rouen et Paris. J’ai pris le métro dont les employés fort serviables me guidèrent vers la ligne adéquate et la station qui convenait. Pas d’automate, pas de barrière automatique, tout se faisait dans le calme et la bonne humeur, c’est en tout cas le souvenir que j’en garde. Le fait que cela se passe au mois de Juillet y était sûrement pour quelque chose. Arrivé à la gare de Lyon je me suis enquis de mon train qui était un train de nuit avec couchette, chose commune à cette époque et qui est en train de disparaître d’après ce que j’ai lu dans la presse. J’avais plusieurs heures à attendre le moment du départ et je les ai passées dans la salle d’attente dont je ne me souviens pas qu’elle ait été envahie de pochards ou sdf, sigle inconnu en cette période dite des 30 glorieuses.

Quand l’heure du départ s’est annoncée j’ai rejoint mon wagon et ma place réservée. Je me suis installé et je suis resté seul quelques minutes. J’avais eu la chance d’avoir une place près de la fenêtre, ce qui me réjouissait grandement. Il faut savoir que les wagons à cette époque étaient découpés en compartiments pour 6 personnes. J’étais à la fois impatient et anxieux de découvrir mes compagnons de voyage. Ce n’est que quelques minutes avant le départ qu’ils firent irruption dans mon compartiment. J’aurais du dire elles car ce sont cinq sœurs à cornette blanche qui envahirent le compartiment. Elles semblèrent très déçues et même choquées de ma présence et me firent vérifier plusieurs fois mon billet avant d’admettre que j’étais à ma place. A la réflexion elles devaient préférer avoir un jeune boutonneux de 15 ans dans leur compartiment plutôt qu’un bellâtre entreprenant de 40 ans ou plus. Elles s’installèrent en maugréant mais ne firent aucune difficulté quand je leur proposai de les aider à mettre leurs bagages dans les filets prévus à cet effet. Ce n’était pas chose facile car 5 bonnes sœurs à cornette c’est encombrant croyez moi. Un premier incident vint mettre la confusion dans nos premiers rapports. Le train fit un bond en avant (sûrement pour nous prévenir du départ) au moment où je soulevais une première valise. Déséquilibré je vis un pas en arrière mais je me retrouvais assis sur les genoux d’une sœur qui poussa un cri de surprise mais qui m’aida à me mettre debout en me repoussant sans brutalité par les fesses. Je me relevais en m’excusant et je réussis à mettre la valise dans le filet pendant que le train démarrait doucement cette fois ci. Un silence gêné s’installa mais qui dura peu de temps. Un peu essoufflé par mes efforts je rejoignis ma place et je regardais défiler le paysage de la banlieue parisienne en jetant un coup d’œil de temps en temps à mes voisines. Jusque dans les années 80 je pris souvent le train et le spectacle des immeubles longeant la voie de chemin de fer m’a toujours fasciné. On croirait presque voir une armée prête à l’assaut tellement ces immeubles sont proches de la voie. La vision fugitive des intérieurs laisse l’imagination s’emballer dans des directions à chaque instant différentes. Mes cinq bonnes sœurs une fois installées commencèrent à papoter mais je sentais bien à leurs coups d’œil dans ma direction qu’elles brûlaient d’envie de me questionner. Ce qui ne tarda pas à arriver. La plus âgée commença par un « dites-moi jeune homme » qui laissait prévoir un interrogatoire poussé. On commença à s’enquérir de mon âge, de ma famille et du reste :

- Et ton papa qu’est-ce qu’il fait ?

- Il travaille dans une usine de transformateurs comme ouvrier.

- Et tes frères, ils ont quel âge ?

- Le second a un an de moins que moi et le troisième doit avoir 8 ans de moins, c’est une vraie plaie.

- Ta maman ne travaille pas ?

- Si, elle travaille à la maison : cuisine, ménage, lavage, repassage, enfin tout ce qu’une mère de famille doit faire. C’est un travail croyez-moi.

Arriva la question que j’attendais :

- Vous allez à la messe ?

- Non, nous sommes protestants et mon père est communiste. Je n’en savais rien mais cela me semblait très probable.

-Ah !

Là j’entendis leurs pensées se bousculer dans leur cerveau ordonné autour de Dieu et l’église. Un protestant, mon dieu !!!

Un silence réprobateur s’installa et mit fin à l’interrogatoire à mon grand soulagement. Au bout d’un moment je vis leurs visages un temps crispés se détendre. J’imaginais sans difficulté le cheminement de leurs pensées : un protestant donc un réformé, fils de communiste ce n’est pas sacré. C’est du moins comme cela que j’ai interprété leur attitude désormais conciliante. Elles étaient toutes les cinq assez jolies, du moins selon mes critères de cette époque.

Le train roulait maintenant à pleine vitesse dans la campagne. Le contrôleur était passé vérifier les billets et chacune de mes compagnes de voyage était redevenue silencieuse et savourait le bercement du wagon accompagné du tacatac des roues sur les jointures des rails.

La sœur assise près de ma jambe gauche pressa insensiblement sa cuisse contre la mienne. IL faut préciser que j’étais en short, donc les cuisses nues. Ce rapprochement ne me sembla pas anormal pendant un moment et puis j’entendis ma voisine soupirer. Le regard que je portais vers son visage me fit comprendre par le rose de ses joues que ce contact l’émoustillait quelque peu. J’étais affreusement gêné peu habitué que j’étais à ce genre de contact. L’étape suivante fut encore plus gênante : elle posa sa main sur ma cuisse et commença à me caresser doucement. Il n’en fallu pas plus pour ce mon short se tendit sous l’effet d’une tension que je connaissais bien. La sœur assise en face de moi se mit à son tour à soupirer. Au bout d’un moment elle ne put résister au désir de vérifier ce qu’elle voyait et porta sur mon short une main curieuse en s’écriant :

- Mes sœurs, venez voir comment ce petit vicieux ose réagir à notre présence. Les autres s’empressèrent de venir vérifier la chose. L’une après l’autre elles pressaient leurs doigts agiles sur ma culotte. J’étais de plus en plus mal à l’aise en me demandant jusqu’où elles allaient pousser leurs investigations.

- A mon avis sœur Gabrielle, c’est une toute petite chose.

- Mais sœur Marie-Ange, vous ne vous rendez pas compte, elle est énorme !

La sœur la plus âgée qui était assis près de la porte du couloir se leva et dit d’un air autoritaire.

- Laissez-moi faire, je vais vérifier moi-même car il me semble que vous manquez de rigueur dans vos observations.

Elle se leva et se posta devant moi. D’un geste rapide elle déboutonna ma braguette (il n’y avait pas encore de fermeture éclair à l’époque) et fit jaillir mon sexe de sa prison. Un oh! Admiratif (c’est du moins comme cela que je le compris) ou étonné jaillit de toutes les lèvres. Elles se bousculaient pour venir voir la chose de plus près. Ma voisine fut la première à le prendre en main. Elle s’exclama :

- Comme la peau est douce, regardez sœur Marie-Ange.

La sœur Marie-Ange ne se le fit pas dire deux fois et commença à me branler doucement. Sœur Marie-Charlotte qui n’avait rien dit jusqu’alors s’approcha à son tour et pris le relais de sa voisine. Je murmurais, vous me faites mal, c’est sec. Marie-Charlotte engloutit ma verge sans hésitation et commença à pomper vigoureusement. Bousculée par la sœur Gabrielle elle dut laisser la place. Sœur Gabrielle termina le travail et le jaillissement attendu par moi les prit par surprise.

- Le cochon, il m’a tout éclaboussée, passez-moi un mouchoir sœur Marie-Charlotte.

Je n’osais plus les regarder et fixais obstinément le paysage qui défilait indifférent à mes émois.

Chacune des sœurs retourna à sa place mais il n’était plus question de silence réprobateur. L’une disait : « Jamais je n’aurais cru pouvoir faire cela et dans le train en plus », une autre : «En tout cas elle est plus belle que celle de notre confesseur l’abbé ***. « Comment ça, tu as branlé le père *** ? » Ben quoi, il n’y a pas de mal à ça, et après j’avais mon absolution »

On me demanda si j’avais une petite amie, ce à quoi je répondis non car les filles me faisaient un peu peur. Peu à peu les questions cessèrent et le compartiment retrouva son calme.

Les heures qui suivirent furent assez ennuyeuses. J’eus tout loisir à détailler mes nonettes.

Sœur Gabrielle était petite, fine, le regard noir et intense. Tout ce qu’elle disait était à double sens et les quatre autres la rabrouaient gentiment.

Sœur Marie Charlotte était une jeune femme un peu boulotte, certainement rouquine à voir sa peau grêlée de taches de rousseurs. Elle semblait un peu perdue et n’émettait jamais la première une opinion. Elle se contentait d’approuver ce que les autres disaient.

Sœur Marie-Ange était la plus jolie. Grande, certainement blonde avec des yeux bleus intenses. Elle n’ouvrait la bouche qu’après avoir mûrement réfléchi et ses paroles étaient lourdes de sens. Elle m’impressionnait beaucoup.

Sœur Agathe suçotait en permanence des pastilles parfumes au réglisse. Elle aussi était petite et boulotte mais avec un visage avenant et un sourire communicatif. Elle changea plusieurs fois de place sans tenir compte de l’avis de ses compagnes. Elle se retrouva rapidement à côté de moi et c’est avec elle que je discutais le plus.

Il reste la plus âgée, sœur Philomène qui semblait être le guide de cette petite troupe. Elle n’était pas revêche mais plutôt sévère bien qu’en permanence en quête d’approbation.

Notre moment d’égarement semblait oublié et la conversation reprit sur une infinité de sujets. J’ai ainsi appris que mes voisines étaient des sœurs d’un ordre dont je tairais le nom. Elles se rendaient à l’hôpital de Monaco pour exercer leur sacerdoce.

Elles comme n’avions pas les moyens de dîner au wagon restaurant et nous sortîmes nos sandwiches et bouteilles d’eau.

A écouter ces charmantes compagnes je compris assez vite qu’elles avaient une vie avant d’entrer dans les ordres. Vu leur âge elles avaient du traverser la guerre et ses conséquences et cela les avait aguerries. Plusieurs fois elles firent référence à des événements proches de ce qu’elles venaient de me faire subir.

J’avais un peu peur d’aborder la nuit et ses dangers mais rien de fâcheux n’arriva. On m’avait fait comprendre gentiment de prendre une couchette la plus élevée et de me tenir couché tourné vers le mur. Cela me convenait très bien et je m’endormis sans effort.

Je suis descendu à la gare de Fréjus attendu par ma tante Lucie. Manifestement étonnée des aux-revoir joyeux des 5 nonnes à la fenêtre du train. Elle ne me demanda pas si j’avais fait bon voyage. Elle me dit simplement : « Pas trop fatigué du voyage ? »

- Non ma tante, j’ai bien récupéré et je suis content d’être arrivé.

Hyppolite Chlorate

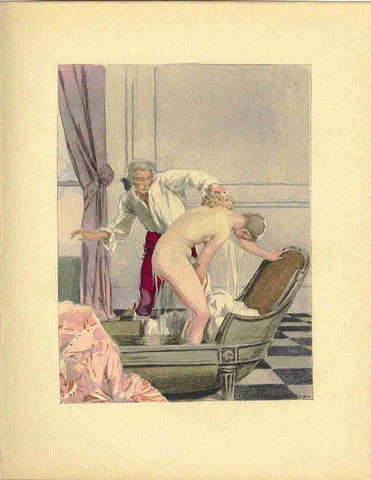

La princesse au bain

La princesse prenait son bain, chaque matin dan un grand baquet de bois que ses servantes remplissaient d’eau chaude et parfumée. C’était le moment de la journée ou se préparaient les grands évènements qui en composaient le cours : La messe dans la chapelle du château, le déjeuner avec la reine sa mère, le cours de latin et de clavecin, la promenade au jardin, et plein d’autres choses encore qui composent comme chacun sait l’emploi du temps d’une princesse. La princesse avait quinze ans et déjà, quelques rougeurs enflammaient son teint lorsque sa servante, jeune comme elle et délurée, glissait entre ses cuisses une main qu’elle croyait innocente et qui, sous prétexte d’hygiène intime, s’attardait un peu plus que nécessaire. La princesse essayait de faire bonne figure, c’est à dire de faire semblant de croire tout cela nécessaire et sans conséquence. Le trouble était néanmoins certain et chaque jour elle attendait ce moment avec impatience tout en s’en étonnant.

Un matin sa servante lui appris que ses autres consœurs étaient au lit avec fièvre, rougeurs et qu’elles étaient incapables de faire chauffer l’eau et remplir leur devoir de servante. La princesse, ignorante encore des lois qui séparent les sexes demanda à sa servante de faire venir le valet de chambre de sa mère pour emplir cet office. La servante un peu étonnée de cette proposition mais obéissante alla trouver le valet de chambre et lui exposa la situation. Celui-ci accepta la mission avec d’autant plus de joie que la reine sous prétexte de migraine avait refusé ses services la nuit dernière et que la matinée s’annonçait bien triste. La vision de la princesse nue dans son bain lui fit entrevoir des possibilités peu probables mais pas impossibles. L’eau fur rapidement chauffée, et le valet de chambre de la reine se présenta à la princesse pour lui faire confirmer son désir de le voir la servir. Celle-ci confirma et se déshabilla à peine cachée par un paravent dont la transparence semblait avoir été conçue pour attiser les désirs plutôt qu’a les refréner. A cette vision le valet de chambre ressenti un trouble que la forme des chausses de l’époque ne pouvait celer. Mais la princesse semblait ne rien voir. La servante la savonnait comme à l’habitude, et tout semblait normal. Sauf, que la scène était silencieuse. Pas de babillage, pas de plan pour la journée. On aurait pu croire que seule l’absence des autres servantes en était la cause. Une angoisse trouble maintenait chacun dans un silence peu commun. La servante frottait sa maîtresse en laissant voir ses seins mais pas plus que d’habitude, le valet versait de temps à autre de l’eau chaude dans le bain pour le maintenir à bonne température et la princesse savourait la douce chaleur de l’eau. A un moment la princesse se mit à genoux dans l’eau et son visage se trouva à hauteur du bassin du valet. L’énormité de la chose la surprit. (Ce n’était pas pour rien que le valet de chambre de la reine avait des responsabilités un peu particulières.)

« Dites-moi Georges, qu’est cela ? »

Silence du valet. La princesse innocente porta la main sur la chose et en fit le tour avec délicatesse. Pendant ce temps la servante, maligne caressait doucement l’intimité de la princesse dont le trouble devenait évident et la respiration haletante. N’obtenant pas de réponse de Georges, elle usa de son droit de princesse d’imposer sa volonté à son serviteur et dénoua d’un geste vif le lacet qui retenait les chausses du valet. La chose lui apparut dans toute sa splendeur turgescente. Un oh ! irrépressible lui fit ouvrir la bouche, le valet instinctivement poussa l’objet vers l’avant et la princesse l’accueillit tout naturellement dans sa bouche avec la complicité de la servante qui s ‘activait joyeusement sur sa bouche inférieure. Ce qui s’ensuivit ne fut que le début d’une longue période de pénitence des autres servantes qui n’eurent plus le droit d’assister leur princesse dans son bain sous prétexte qu’elles avaient failli à leur devoir en restant couchées, feignant une maladie inventée. La reine, comprenant que l’éducation de sa fille requérait les compétences du valet dont elle commençait à se lasser lui en laissa l’usage et porta son choix sur un jeune palefrenier dont l’odeur de foin et de cheval l’excitait vivement.

C’est ainsi que l’éducation des princesses bénéficia des avantages du baquet en bois et des seaux d’eau chaude et qu’elle leur permit d’accomplir, plus tard, leur devoir conjugal avec toute la compétence que se doit de posséder une princesse respectueuse de sa condition.

Hyppolite Chlorate

Surprises de l'auto-stop

L’année de mes quinze ans je suis parti à l’aventure et à pied avec 50 francs en poche[1]. Mon équipement était des plus rustiques : un sac à dos en cuir acheté chez un brocanteur qui se trouvait sur ma route pour aller au collège, une tente faite de toile à parachute achetée dans un magasin de surplus américains et quelques accessoires achetés au magasin Manufrance qui existait encore à cette époque. Je possède encore cette tente qui dort dans le grenier ainsi que la petite lampe en aluminium et mica qui permettait d’allumer une bougie sans mettre le feu à la toile de tente. J’utilisais un réchaud à alcool pour le café du matin mais pour les vrais repas je faisais un petit feu de bois entre deux pierres. C’était l’époque ou on ne trouvait que des campings municipaux gérés par un garde-champêtre débonnaire. Certains jours l’auto-stop marchait bien et d’autres me laissaient faire mon trajet à pied, ce qui ne me gênait guère. Bien souvent je campais dans un coin de champ avec l’accord du propriétaire et j’en profitais pour acheter du lait et des œufs. Je me souviens qu’un jour à la sortie d’Alençon il pleuvait des cordes et les voitures passaient sans s’arrêter, sauf une qui s’est arrêtée bien cinq cents mètres plus loin. La passagère m’a proposé de monter dans une 2CV poussive. Elle me dit qu’avec son mari ils avaient décidé un jour de ne plus prendre d’auto-stoppeur après une expérience désagréable mais que la pluie les avait poussés à prendre pitié de moi. Ils allaient au Mans, ce qui m’arrangeait bien et ils me proposèrent de coucher chez eux plutôt que de me déposer dans un camping. J’étais confus mais heureux de voir cette journée pluvieuse se terminer au sec. Ils habitaient une grande maison bourgeoise près de la cathédrale. Outre le couple, d’un certain âge la maison était habitée par une petite fille d’une dizaine d’années autant que je m’en souvienne et d’un chien qui sentait vraiment très mauvais, le chien mouillé évidemment. Je ne me souviens pas du repas. Je me souviens que l’on me fit dormir dans la chambre du monsieur lorsqu’il était célibataire. Petite chambre sous les toits, avec la table de toilette en marbre et les brocs et cuvettes du début du siècle. Le lendemain matin après le déjeuner je suis allé au marché acheter un bouquet de fleurs pour les remercier bien que ma bourse ne me permette pas pareille dépense, mais j’avais du recevoir une bonne éducation. J’ai du avoir le bon réflexe car ils me proposèrent de continuer à me transporter car ils descendaient vers Chinon pour traiter une affaire. En attendant le repas du midi la petite fille dont je ne me souviens pas du prénom me proposa de me montrer leur jardin ce que j’ai accepté bien entendu. Elle a du me proposer de lui lire un livre. Nous nous sommes assis sur un banc fatigué et je lui ai lu le livre. Assez vite elle voulut monter sur mes genoux avant que j’ai pu protester elle s’installa confortablement et commença à se tortiller de façon insidieuse. Elle n’arrêtait pas de me poser des questions sur mon âge, ce que j’aimais faire, si j’avais une copine. Une véritable petite fouineuse. Au bout d’un moment elle me demanda :

- Tu m’aimes un peu ?

- Oui, oui, je t’aime bien.

- Tu m’aimes bien ou tu m’aimes beaucoup ?

- Heu…

- Si tu m’aimais je sentirais ton zizi sous mes fesses.

Je vous jure que c’est vrai, telle a été sa question. J’étais abasourdi et ne savais pas quoi lui répondre. J’étais effrayé d’être tombé sur une pareille petite vicieuse. Je sentais la catastrophe arriver. Elle continuait à se tortiller et j’attendais désespérément l’arrivée du père ou de la mère pour me tirer de ce mauvais pas. Au moment ou elle me demanda : Montre-moi ton zizi, on nous appela pour le déjeuner. Elle sauta par terre et nous nous dirigeâmes vers la cuisine. Elle ne dit pas un mot pendant tout le repas et disparu aussitôt le dessert expédié. Les parents ne s’étaient douté de rien et c’est avec soulagement que je suis parti avec eux.

Pendant la route, je méditais sur cette matinée bizarre et osais imaginer ce qui se serait passé si je n’avais pas eu la crainte des parents. Perspective intéressante non ?

[1] 50 francs de 1956 valent à peu près autant en pouvoir d’achat en euros aujourd’hui